Sexualität in der Kunst ist nahezu ubiquitär: Akte sind ein beliebtes Motiv seit der Antike, verführerische Frauen wie Manets Olympia sind Klassiker, die Bildwelt eines Picasso ist ohne körperliche Attraktion kaum denkbar. Weniger häufig findet sich Homosexualität in der Kunst, obwohl sie unter Künstlern nicht gerade selten ist. Caravaggio war es, bei Michelangelo wurde es gelegentlich vermutet, und im 20. Jahrhundert, zumal in der zweiten Hälfte, sind in der Kunstszene Schwule keine Seltenheit – was man an den Bildern durchaus auch ablesen kann. Caravaggios kraftvolle Körperlichkeit deutet darauf hin, die so genannten Jungen Wilden Salomé und Rainer Fetting tauchten mit ihren Bildern in die Schwulenszene ein, David Hockneys „Boys“, nicht selten am Swimmingpool, wurden zu seinem Markenzeichen. Weniger berühmt ist Patrick Angus, lange Geheimtipp, zumal er schon 1992 mit 38 Jahren an Aids starb. Er gilt sogar als Chronist der amerikanischen Schwulenszene. So jedenfalls kündigt ihn das Kunstmuseum Stuttgart an, das jetzt eine erste umfassende Retrospektive zeigt.

Deutsche Wurzeln: Samuel Beckett im Literaturmuseum der Moderne

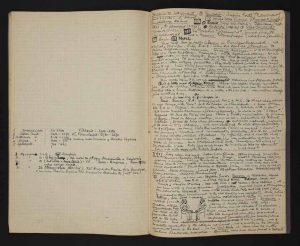

Er ist der am zweithäufigsten aufgeführte französische Autor außerhalb von Frankreich, auch wenn er auf unseren Bühnen nicht mehr so oft anzutreffen ist wie in den 80er oder 90er Jahren: Samuel Beckett. Dabei war er Brite, nahm die irische Staatsbürgerschaft an und schrieb zunächst in seiner Muttersprache, bis er sich ganz der französischen Sprache zuwandte und seine Werke erst dann selbst ins Englische übertrug. Frankreich also prägte ihn, auch James Joyce, von dem er einige Texte ins Französische übersetzte. Eine Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne in Marbach zeigt, dass die vielleicht wesentlichsten Impulse für sein Denken und Schaffen deutschen Ursprungs sind: German fever.

German Diaries, Notebook 3, 6.-7. Februar 1937 (Foto: DLA Marbach)

Farbe, was bist du? Rupprecht Geiger im Schauwerk Sindelfingen

Es gibt Künstler, die der Kenner geradezu spontan mit einer bestimmten Farbe in Verbindung bringt. Bei Yves Klein ist es das Blau, bei Vincent van Gogh das leuchtende Chromgelb, bei Rupprecht Geiger ist es das Rot, genauer: Pink – auch für einen Maler des 20. Jahrhunderts eine ungewöhnliche Farbe, zumal Geiger Jahrgang 1908 war und seine Farbe lange vor der Erfindung der Neonfarben fand, wie man sie von Textmarkern kennt, die ja auch nicht selten Striche in Pink von sich geben. Wenn jetzt das Schauwerk in Sindelfingen eine Ausstellung unter den Titel Pinc kommt! stellt, dann kann es sich nur um Rupprecht Geiger handeln und dann ist garantiert, dass der Ausstellungsbesucher mit intensiven Seherlebnissen konfrontiert wird.

Tierisches – allzu Menschliches. Die Skulpturen von Thomas Putze

Erkenne dich selbst, soll über dem Apollotempel in Delphi gestanden haben. Doch damit tun die Menschen sich schwer, Selbstverblendung scheint ihnen eher gemäß, zumindest ist sie bequemer. Es bedarf meist eines Anstoßes von außen. Die Literatur kann ein Mittel hierfür sein, eine Figur wie Till Eulenspiegel trug zu diesem Behufe einen Spiegel bei sich, den er den Menschen vorhielt. Der Fabeldichter La Fontaine bediente sich der Tiere, um den Menschen ihre Mängel vor Augen zu führen, bildende Künstler erfanden Bestiarien – der Bildhauer Thomas Putze hat eines aus Holz mit der Kettensäge in die Welt gesetzt.

Zwischen Wahrheit und Dichtung: Die Familie unter Literaten

Sie kann den Inbegriff von Nähe ausdrücken, die Familie, eine eng verschworene Gemeinschaft aus Mutter, Vater und Kindern – und allen Anverwandten. Doch da kann die eng verschworene Gemeinschaft auch schon aufhören. Familie kann ein Idealbild sein oder eine Zwangsveranstaltung, eine Zweckgemeinschaft oder Wesensverwandtschaft, auf jeden Fall kann man sie sich nicht aussuchen, sie wird einem geschenkt oder man ist zu ihr verurteilt. Für Schriftsteller ist sie ein Quell an Fakten, Inspirationen und Bildern. Das Deutsche Literaturarchiv spürt in einer Ausstellung der Bedeutung des Phänomens für die Literatur nach.

Stammbaum der Familie Mörike (Foto: DLA Marbach)

Geschichten aus dem Bürgertum: Der Maler Johann Baptist Pflug

Drei Kunststile beherrschten den Beginn des 19. Jahrhunderts, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten – der Klassizismus, die Romantik und das Biedermeier. Ihre zu ihrer Zeit bedeutenden Vertreter aber sind heute weitgehend vergessen: Johann Heinrich Wilhelm Tischbein ist nur noch durch sein Porträt von Goethe in der Campagna ein Begriff, Otto Philipp Runge möglicherweise durch einige Kinderporträts und Joseph Anton Koch durch die eine oder andere Gebirgslandschaft. Allzu schnell wurden diese Künstler durch die mit dem Impressionismus einsetzende Moderne mit einem ganz anderen Bildbegriff verdrängt – ein Schicksal, das auch den Biberacher Maler Johann Baptist Pflug ereilte. In letzter Zeit freilich scheint sich eine Neubewertung seiner Malerei anzubahnen, wie ein Werkverzeichnis und mehrere Einzelausstellungen in Biberach und Meßkirch gezeigt haben.

Selbstbildnis mit Ehefrau Theresia, um 1840

Zwischen Babel und Gotik – Künstler bauen sich einen Turm

„Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel! So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.“ Mit diesen Sätzen beginnt eine der folgenschwersten Begebenheiten in der Bibel. Aus Angst, die Menschen könnten übermächtig werden, zerstörte Gott das Werk, zerstreute sie in alle Richtungen und verwirrte ihre Sprache. Der Turm gilt als Symbol des Himmelstrebenden, aber auch der Hybris und des Scheiterns – und doch hört in allen Kulturen das Streben nach oben nicht auf, vom höchsten Kirchturm der Welt in Ulm bis zum – derzeit! – höchsten Bauwerk der Erde in Dubai. Verglichen damit ist der Turm, der jetzt in Rottweil vollendet wurde, in seinen Dimensionen harmlos – und doch zugleich gigantisch bis gigantomanisch, dient er doch einzig dem Test des nach oben Fahrens, der Fahrstühle, damit sie in den immer höher werdenden Gebäuden Einsatz finden können. Dass auch Künstler von diesem Menschheitstraum nicht unbehelligt blieben, zeigt eine Ausstellung im Rottweiler Dominikanermuseum und – natürlich – im Testturm vor den Toren der Stadt.

Wider alle Umstände: Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel an der Oper Stuttgart

Krasser geht es kaum mehr: Weil die Familie zu wenig zu essen hat, werden die beiden Kinder im Wald ausgesetzt, weil sonst Kinder und Eltern verhungern würden. Als Engelbert Humperdinck diesen Stoff in eine Märchenoper verwandelte, milderte er die Grausamkeit; bei ihm werden die Kinder in den Wald geschickt, um Beeren zu sammeln, wobei sie sich dann verirren und beim Knusperhäuschen der Hexe landen. In beiden Fällen sind Armut und Hunger die Motive des Geschehens, und so suchte Kirill Serebrennikov für seine Stuttgarter Inszenierung eines der am stärksten von Armut und Hunger heimgesuchten Gebiete dieser Welt auf. Er reiste nach Ruanda und drehte dort einen Märchenfilm nach den Gebrüdern Grimm und nach Humperdinck.

Lebens-Kunst: Die Umwertung der Kunstwerte durch Jacob Dahlgren

Es war die vielleicht größte und folgenreichste Revolution in der Kunstgeschichte: Vor 100 Jahren montierte Marcel Duchamps ein ganz gewöhnliches Fahrrad auf einen Hocker und erklärte es zum Kunstwerk. Der Alltag zog in die Welt der Kunst ein, die Trennung zwischen Leben und Kunst war aufgehoben, alles konnte Kunst werden. Die Dadaisten machten daraus geradezu ein Spiel. In diese historische Reihe gehört auch der Schwede Jacob Ivar Dahlgren. Er holt sich die Materialien zu seinen Arbeiten aus dem Baumarkt oder auch aus seinem Kleiderschrank und mit ihnen auch die Inspirationen und zeigt zugleich, dass man Duchamps revolutionäre Tat noch weiterführen kann, was jetzt im Museum Ritter in Waldenbuch nachvollzogen werden kann.

Eine Synthese von realer Welt und Abstraktion. Andrea Eitel und Volker Blumkowski im Kunstverein Böblingen

Eine rätselhafte Kombination von realistischer Malerei mit abstrakten Bildelementen – das macht das Wesen dessen aus, was seit rund zwanzig Jahren unter dem Begriff der Neuen Leipziger Schule den Kunstmarkt beherrscht, wobei die Künstler, die gemeinhin unter diesem Begriff subsumiert werden – Neo Rauch, Tim Eitel, Katrin Heichel – eine Zugehörigkeit zu einer solchen „Schule“ bestreiten; zu unterschiedlich sind denn auch ihre Arbeiten, auch wenn sich die Kombination dieser konträren Bildsprachen immer wieder in ihrem Werk findet. Dass eine solche Kombination keine neue Erfindung ist, dass schon Jahrzehnte, ehe ein Neo Rauch seinen heutigen Stil gefunden hatte, Künstler mit diesen Bildsprachen spielten, zeigt eine Ausstellung im Kunstverein Böblingen.