Sie werden ausgebeutet als Arbeitstiere, hingemetzelt als Schlachtvieh und gehätschelt als Schoßhündchen – das Verhältnis des Menschen zum Tier ist zwiespältig: Mal wird es in Massen gehalten, mal zärtlich verwöhnt als Kindersatz. Es hat sich viel geändert im Lauf der Geschichte, in diesem Verhältnis aber offenbar wenig; es hätte mehr sein können, wenn es nach den Künstlern gegangen wäre, wie nun eine Ausstellung im Kunstmuseum Ravensburg zeigt.

Archiv der Kategorie: Kunst

Synthesen von Gegensätzlichkeiten: Sean Scully und Liliane Tomasko

Zwei grundlegend unterschiedliche Ausdrucksformen bestimmen die Kunst der Moderne. Auf der einen Seite ist es der individuelle Pinselstrich, Ausfluss der Gestimmtheit des Künstlers, ob er nun den abstrakten Expressionisten wie de Kooning zuzurechnen ist oder den Actionpaintern wie Jackson Pollock – das Bild letztlich als Ausdruck der Künstlerpsyche. Auf der anderen Seite die Abwesenheit jeglicher Subjektivität, Dominanz der Geometrie, Reduktion auf wenige Linien und Farben. Eine Ausstellung mit Werken des Künstlerpaars Liliane Tomasko und Sean Scully im KUNSTWERK, dem Museum der Privatsammlung Klein in Eberdingen, zeigt beide Positionen und demonstriert, dass sie einander nicht ausschließen.

Dünn, aber oho – die Linie als Alleskönnerin

Sie ist eine der ältesten Kulturformen der Kunst – die Linie. In alten Hochkulturen wurde sie in Ton geritzt, mit ihrer Hilfe wurden in Höhlen Tiere porträtiert, sie ist das Grundelement einer jeden Zeichnung. Die Renaissance unterschied die schöne geschwungene Linie von der starren, und im 20. Jahrhundert erfuhr die Linie eine neue Blüte im Werk eines Picasso oder Klee, nicht zuletzt weil sie im Grunde abstrakt ist, sich aber zu jeder Darstellungsform eignet. Dass die Linie eine Alleskönnerin ist, zeigt jetzt eine Ausstellung in der Galerie Stihl in Waiblingen.

Die Farbe der Farben: Rot im Museum Ritter

Es wirkt bedrohlich, kämpferisch – Rot signalisiert Gefahr, die roten Leinwände eines Barnett Newman wurden tätlich angegriffen – dabei ist die Farbe physikalisch eher langweilig, von allen Farben die mit der geringsten Energie. Entsprechend breit ist das Spektrum der Emotionen, die diese Farbe auslösen kann. Wirkt Zinnoberrot aggressiv, ist Scharlachrot mit seiner Tendenz zu Orange eher weich, und Karmin mit seinem purpurnen Schimmer kühl anmutend, auch gern als Signum der Macht verwendet. Kalt lässt die Farbe niemanden, für Goethe war sie die Farbe schlechthin, im Russischen ist rot ein Synonym für „schön“, in der Offenbarung des Johannes dagegen verwerflich mit der in Scharlach gekleideten Hure Babylon, ein Nachhall hiervon findet sich heute noch im Rotlichtmilieu. Eine Ausstellung, die sich dieser Farbe widmet, regt an und auf – derzeit im Museum Ritter, natürlich, wie alles in diesem Museum, in quadratischer Form.

Aufregend trotz der Ankündigung: Die Ausstellung Transfer Transition Translation in der Galerie Reinhard Hauff

Politisch engagierte Kunst in Zeiten wachsender Flüchtlingsströme – das könnte man von der aktuellen Ausstellung in der Stuttgarter Galerie Reinhard Hauff erwarten: Transfer Transition Translation, so lautet der Titel; das ist zwar nicht gleichzusetzen mit erzwungener Ortsveränderung, aber Transfer bedeutet Verlagerung, Transition Übergang, Translation Übersetzung, lauter Begleitphänomene, die auch mit Flucht und Ortsveränderung einhergehen. Und doch ist das keine vordergründig politische, genau genommen nicht einmal eine thematische Ausstellung, denn letztlich hat der Künstler Thomas Locher lediglich unter diesem Titel neun Studierende der dänischen Kunstakademie in Kopenhagen versammelt, wo er einen Lehrauftrag hatte. Und so wird der Titel in der Ausstellungsbeschreibung denn auch gleich relativiert: Man habe die Künstler nicht in ein konzeptuelles Schema pressen wollen, weshalb die Thematik auf den ersten Blick nicht greifbar sei. Es gehe um Auseinandersetzungen mit formalen Fragen der unterschiedlichsten Medien in freier Präsentation. Die Ausstellung verwende daher „ein methodisch [sic!] sowie fotografisches oder auch kinematografisches Dispositiv als Bezugssystem“. Wer nach Lektüre solcher Sätze dennoch die Ausstellung besucht, ist nicht ganz ohne Mut oder verfügt über zu viel freie Zeit. Dabei wären solche Phrasen gar nicht nötig.

Es muss nicht immer Origami sein. Plastiken aus Papier im 20. Jahrhundert

Asien war Europa in vielem weit voraus. Es war die Wiege des Schwarzpulvers, hier wurde Papier erstmals hergestellt, und hier entdeckte man auch, dass Papier nicht auf die Blattform beschränkt sein muss. Vor zweitausend Jahren kam man dort auf die Idee, Objekte aus Papier zu falten, und brachte sie rund tausend Jahre danach zur künstlerischen Blüte: Origami. Die Mauren setzten die Technik zu ornamentalen Zwecken ein, und die Deutschen im 19. Jahrhundert zu pädagogischen. Künstlerisch bedeutend wurde der dreidimensionale Umgang mit Papier in Europa erst im 20. Jahrhundert, danach war das Papier aus der Kunst allerdings nicht mehr wegzudenken, wie jetzt eine Ausstellung in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn zeigt: Skulpturen aus Papier.

Die große Kunst des Comic: Der japanische Holzschnitt

Picasso bedauerte, keine Comics geschaffen zu haben, und Lyonel Feininger, der spätere Bauhauskünstler, begann seine Karriere – als Comiczeichner. Comic und Kunst schließen einander also nicht aus, wie Künstler wie Charles M. Schulz, Roy Lichtenstein oder Art Spiegelman zeigen. Dennoch denkt man hierzulande bei Comics an Heftchenerzählungen für Kinder, an Mickey Mouse und Fix und Foxi, an Sprechblasen, die mit wilden Zacken andeuten, dass der Held wütend ist. Im Westen musste sich der Comic seine Kunstwertigkeit erst verdienen, ganz anders in Japan, wo der Comic in einer langen altehrwürdigen Kunsttradition steht, wie eine Ausstellung in Schloss Messkirch zeigt.

Astro Boy, Merchandizing Figur nach Osamu Tezuka

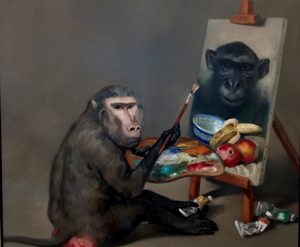

Einfach tierisch – allzu menschlich. ArtGenossen in Bad Saulgau

Er war Publikumsliebling und Medienstar: Eisbär Knut. Vor ihm schafften es auf die obersten Stufen der Beliebtheitsskala Gorilla Bobby, Rüsselrobbe Roland, die Giraffe Rike, Pelikan Methusalem, selbst ein Flusspferd namens Knautschke. Tiere sehen dich an, betitelte Paul Eipper schon 1928 ein erfolgreiches Buch. Der Hund gilt als des Menschen liebster Freund – und doch lässt der Mensch Tiere auch in Massenhaltung leiden, in Fabriken töten. Das Verhältnis Mensch-Tier ist zwiespältig – wie mag es da erst das Verhältnis Tier-Mensch sein. Eine Ausstellung in Bad Saulgau versucht Antworten zu geben: ArtGenossen.

Pavel Feinstein. O.T.

Zwischen den Welten: Die Raumkunst von Camill Leberer

Der Raum sei euklidisch und dreidimensional, befand vor 400 Jahren Isaac Newton und zementierte, was vor zweieinhalbtausend Jahren der Grieche Euklid definiert hatte: ein Phänomen aus Höhe, Breite und Tiefe. Das freilich wurde im 20. Jahrhundert durch Albert Einstein relativiert, ebenso wie der Begriff Materie, die eben nicht mehr wie einst als feste Substanz gilt. Die moderne Physik hat das Weltbild erneuert – der Stuttgarter

Camill Leberer hat faszinierende künstlerische Visionen dazu entworfen, wie jetzt eine Ausstellung im MuseumArt.Plus in Donaueschingen zeigt.

Farbe als Geschehen: Jason Martins „monochrome“ Malerei

Als Kasimir Malewitsch 1915 sein Schwarzes Quadrat auf weißem Grund malte, drang er zu einem Nullpunkt der Malerei vor. Jeder Verweis auf eine Welt außerhalb des Bildes war beseitigt, es galt nur noch die Bildfläche als solche. Die extreme Reduktion auf eine Farbe hat seither die Maler immer wieder fasziniert, doch nicht immer hieß monochrom einfarbig, wie Ad Reinhardt fünfzig Jahre nach Malewitsch mit seinen Black Paintings zeigte, die eine Vielzahl an Schwarztönen enthielten. Die Farbfeldmalerei der 50er Jahre brachte dann die Farbe zum Schwingen, ließ sie eins werden mit dem Farbträger, der Leinwand. Das alles kann einem in den Sinn kommen, setzt man sich mit den Gemälden des Engländers Jason Martin auseinander. Seit zwanzig Jahren begnügt er sich meist mit einer Farbe pro Bild und wird daher gern ins Lager der Monochromen gestellt. Eine Ausstellung im Sindelfinger Schauwerk zeigt, wie wenig diese Einordnung seinem Werk gerecht wird.