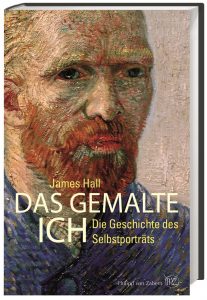

Eine der schönsten und tiefgründigsten Geschichten zum Selbstbildnis findet sich in der griechischen Mythologie. Der schöne und auf seine Schönheit stolze Narziss weist alle Verehrerinnen ab, blickt eines Tages in eine Wasserquelle und verliebt sich unsterblich in sein Spiegelbild, ohne zu wissen, dass es sein eigenes Gesicht ist, das er sieht. Schließlich ist ausgerechnet das Gesicht, der Spiegel der Seele, aller Welt zugänglich, nur dem nicht, dem es gehört, zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Kein Wunder, dass sich gerade Maler diesem Phänomen zugewandt haben, können sie doch sichtbar machen, was das Ich nicht zu sehen bekommt, allerdings im Lauf der Jahrhunderte aus unterschiedlichen Motiven heraus, wie James Hall in einer Studie nachweist: Das gemalte Gesicht.

Archiv der Kategorie: Kunst

Selbstbefragung. Das Selbstbildnis in der Malerei der Gegenwart in Bad Saulgau

In seiner großen Studie über die Geschichte des „gemalten Gesichts“, des Selbstporträts, konstatiert der englische Kunsthistoriker James Hall, im 20. Jahrhundert hätten die Künstler eher eine Scheu gegen die Selbstdarstellung entwickelt. James Ensor habe Masken statt Gesichter gemalt, Picasso sei zumindest dem Selbstbildnisgemälde gegenüber skeptisch gewesen, Happeningkünstler hätten ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet und und Fotokünstlerinnen wie Cindy Sherman sich in Rollenspielen durch Verkleidungen und Maskierungen geübt. Eine Ausstellung in Bad Saulgau zeigt, welche Formen dieser eher distanzierte Umgang mit dem eigenen Ich annehmen kann: Selbstbildnisse und andere Rätsel.

Sigrun C. Schlehek, Selbst 5, 2014

Urquell Farbe: Die Malerin Ida Kerkovius

Wäre sie ein halbes Jahrhundert später zur Welt gekommen, hätte sie möglicherweise eine Professur an einer bedeutenden Kunstakademie erlangt. Doch Ida Kerkovius war Jahrgang 1879, und regulär durften Frauen erst ab 1919 an Kunstakademien studieren. Dennoch hatte sie an der Stuttgarter Akademie schon reüssiert. Kein Geringerer als Adolf Hölzel hatte sie bereits in seiner Malschule in Dachau kennengelernt, in Stuttgart machte er sie 1911 zu seiner Assistentin. Ab 1920 studierte die offenbar unermüdlich Neugierige dann noch am Bauhaus und entwickelte sich zu einer eigenständigen Künstlerpersönlichkeit. Die Staatsgalerie Stuttgart widmet ihr jetzt eine Ausstellung: „Die ganze Welt ist Farbe“.

Symbole für die Schöpfung: Der Bildhauer Jems Koko Bi

Wäre Jems Koko Bi der Tradition seiner Heimat gefolgt, hätte er sich der Schnitzerei von Masken verschrieben, die zum Teil in seiner Heimat als heilig verehrt werden, schließlich war sein Onkel, bei dem er aufwuchs, in dem Heimatdorf „Hüter der Masken“. Er aber ging auf die Kunstakademie in Abidjan, und dort brachte ihn ein deutscher Gastdozent auf die Idee, Skulpturen in Holz und Stein zu hauen. Koko Bi war jedoch in seiner Heimat derart verwurzelt, dass er erst die Ältesten in seinem Heimatdorf fragte, ob er damit nicht religiösen Frevel begehen würde. Sie beruhigten ihn, denn in Abidjan gebe es das von ihnen als heilig verehrte Holz nicht. Das Kunstmuseum Reutlingen zeigt nun eine große Einzelausstellung.

Licht- und Schattenseiten: Power in der bildenden Kunst

Es gibt nur wenige englische Wörter, deren Übersetzungsmöglichkeiten so vielfältig sind, auch wenn das Bedeutungsspektrum relativ eng ist, wie das Wort power. Es ist die Kraft und damit auch die Energie, im physikalischen Sinn ebenso wie im biologischen und persönlichen. Es ist Fähigkeit und Leistung, ist Stärke, Macht und Befugnis, Strom und Elektrizität oder ganz allgemein Antriebskraft. Kein Wunder, dass es das Wort auch in die deutsche Sprache geschafft hat: Wenn eine Sache „power“ hat, dann sie es „in sich“. Eine Ausstellung in der Städtischen Galerie Villingen-Schwenningen zeigt nun, was Künstler mit der Power schaffen.

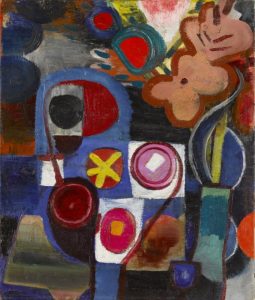

Welt zwischen Realität und Malerei: Roland Wesner

In der Regel erschließt sich Kunst immer mehr, je länger man sich mit ihr beschäftigt. Neue Details treten bei einem Bild in den Vordergrund, neue Zusammenhänge erschließen sich, ein Bild rundet sich, wird tiefer, in der subjektiven Deutung oft auch klarer, auch wenn diese subjektive Sicht naturgemäß stets mit einer Reduzierung möglicher Aspekte einhergeht. Bei den Bildern des 1940 geborenen und mit 47Jahren früh verstorbenen Malers Roland Wesner ist das anders. Hier gibt jeder weitere Blick auf die Bilder neue Rätsel auf, und das schon von Anfang seiner kurzen Karriere an, wie eine Ausstellung in der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen zeigt.

Die Versuchung des hl. Lukas, 1979

Kunst in Zeiten von Corona: Das Krisen-Onlineangebot von Museen und Galerien

Die Oper Stuttgart hat sofort auf Corona und die dadurch verordnete Schließung der Theater reagiert und stellt jede Woche eine ganze Oper per Streaming zur Verfügung, das Sängerehepaar Esther Dierkes und Björn Bürger hat ein kleines Konzert mit beliebten Melodien von Don Giovanni bis My Fair Lady. Im Rahmen der Jungen Oper JOIN stellen Musiker per Video ihre Instrumente vor. Das Ballett präsentiert ebenfalls ganze Werke per Streaming, und für das Schauspiel übernehmen einzelne Schauspieler das Onlineangebot. Aber auch die Kunstinstitute haben ihre Fantasie aktiviert. Hier ein kleiner Überblick über das Geschehen in Württemberg.

Das Spätmittelalter im Heute begründet: Die neue Präsentation der religiösen Kunst der Sammlung Dursch in Rottweil

Rund 180 Werke sammelte der spätere Rottweiler Stadtpfarrer Johann Georg Martin Dursch in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Neben der Faszination durch die religiöse Ausdruckskraft der Skulpturen, Altarbilder und -aufsätze war es der Wunsch, diese Objekte, die durchweg aus aufgelösten Kirchen und Klöstern stammten, vor dem Ausverkauf oder der Vernichtung zu retten. Er stellte sie auch aus – als Kunst. Dem entsprach die Präsentation der Sammlung seit der Eröffnung des Dominikanermuseums in Rottweil 1992, die weitgehend kunsthistorisch ausgerichtet war. Doch das entspricht nicht dem Charakter dieser Objekte, denn zur Zeit ihrer Entstehung waren sie nicht als Kunst gedacht, sondern situativ und funktional in das Kirchenleben eingebunden. Dem versucht nun eine Neupräsentation Rechnung zu tragen.

Ein Fantast der Farbe: Der Maler Walter Ophey

Sie wollten zu neuen Ufern aufbrechen, die Künstler, die sich 1905 unter dem bezeichnenden Namen „Die Brücke“ zusammenschlossen. Sie begehrten gegen die Konventionen auf, wollten spontan malen. Akademische Kunst, wie sie noch weitgehend an den Kunstakademien gelehrt wurde, war ihnen ein Gräuel. Sie wollten nicht die Oberfläche, sie wollten ihr Inneres auf die Leinwand bringen mit kräftigen Farben und groben Formen. Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner und Karl Schmidt-Rottluff waren Gründungsmitglieder, aber ihre Anliegen scheinen in der Luft gelegen zu haben. Künstler wie van Gogh und Cézanne prägten viele junge Künstler. Die Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen stellt nun mit Walter Ophey einen weniger bekannten Vertreter einer expressiv subjektiven Kunst vor, einen „rheinischen Expressionisten“.

Rathaus im Sauerland, um 1920 © Kunstpalast, Düsseldorf – ARTOTHEK

Nachtschwarze Welten: Max Klinger und die Kunst der Radierung in der Galerie Stihl

Er zählte zu den Hauptvertretern des Symbolismus, der 1857 geborene Max Klinger. Kein Wunder, dass er Arnold Böcklin bewunderte, dem seine Bilder an geheimnisvoller Aura und Rätselhaftigkeit oft nicht nachstanden. Kunstfreunde versenkten sich oft eine halbe Stunde in ein einziges seiner Gemälde, um es zu enträtseln, und so unterschiedliche Künstler wie Käthe Kollwitz, Giorgio de Chirico und Edvard Munch bekannten, von ihm beeinflusst zu sein, wie einige Zitate in einer Ausstellung in der Waiblinger Galerie Stihl belegen, die sich Klingers druckgrafischen Bilderzyklen widmet.